「ビタミン欠乏」の知識・注意点・最新情報【訪問看護師の疾患学び直し】

このシリーズでは、訪問看護師が日々のケアで遭遇しやすい疾患について、おさらいしたい知識から最新の知見まで幅広く提供します。今回はビタミン欠乏について、訪問看護に求められる知識や注意点、押さえておきたい最新トピックスを在宅医療の視点から解説します。

目次

ビタミン欠乏の基礎知識

歴史を紐解くと大航海時代(15~17世紀)には、航海中に新鮮な果物や野菜を摂ることがなかったため、ビタミンC欠乏症(壊血病)により多くの船員が命を落としました。

日本では、江戸時代に生活が豊かになり、都市部で白米を食べるようになったため、「江戸わずらい」と呼ばれるビタミンB1欠乏症(脚気)が流行しました。地方で主食だった玄米と比べて、白米にはビタミンB1がほとんど含まれていません。

明治から大正時代(1868〜1926年)には脚気で毎年数万人が亡くなったと推定されています。当時は原因が分かっていなかったため、私たちが経験したコロナ感染症以上の社会不安を起こしたと思います。

栄養の知識が普及した現代の日本では、ビタミン欠乏症は起こらないと思われがちです。しかし、高齢者を中心にビタミンB1欠乏症やビタミンB12欠乏症は非常によく遭遇します。

今回は、Aさんの症例をもとに、ビタミン欠乏症の症状をみていきましょう。

症例

Aさん、71歳女性。主訴:食欲低下。

1ヵ月前から食欲が低下し、2週間前からさらに食欲がなくなりました。訪問時、Aさんは「朝食は全部食べました」と答えましたが、記録では2割程度しか摂取できていませんでした。また、「母と同居しています」とAさんが言われたので、「お母さまはおいくつですか」と質問すると「81歳です」との返答がありました(母親が10歳の時に患者が産まれていることになります)。

事実関係を夫に確認したところ、次のような状態であることが分かりました。

「妻は2週間前から食欲がなくなっています。1週間前から意識がもうろうとしていて、今日が何日か分からないようです。会ってもいない友達と会ってきたと言うようになりました。妻の母は18年前に死亡しています」

Aさんの状態

| 意識:会話は可能 体温:36.9℃ 血圧:114/79mmHg 心拍数:120/分 呼吸数:16/分 SpO2:98%(室内気) |

眼球運動を行うと水平方向への眼振(サッカード)が認められました。指タップ(親指IP関節と人差し指をできる限り早くタップする運動)を行わせると、着地点が一定せず、軽度の小脳失調症状がみられました。胸腹部の身体診察は問題ありませんでした。

夫の話からすると、1週間前から認知症のような症状が出現しているようです。急性または亜急性に認知症が進行している場合には、「治療可能な認知症」を想起することが大切です。その原因となる疾患は以下のとおりです。

治療可能な認知症

| •甲状腺機能低下症 •正常圧水頭症 •慢性硬膜下血腫 •ビタミンB1/B12欠乏症 •肝性脳症 •尿毒症 •神経梅毒 •うつ病 •高齢者てんかん •薬物依存 |

頭部CT検査、甲状腺刺激ホルモン(thyroid stimulating hormone:TSH)、血清ビタミンB12、うつ病スクリーニングは異常を認めませんでした。しばらく食事が摂れていない状況や軽度の小脳失調症状を伴う認知症、作話(事実でないことを本当であるかのように話すこと)から、ウェルニッケ脳症とコルサコフ症候群を伴うビタミンB1欠乏症と診断しました。

ビタミンB1欠乏症

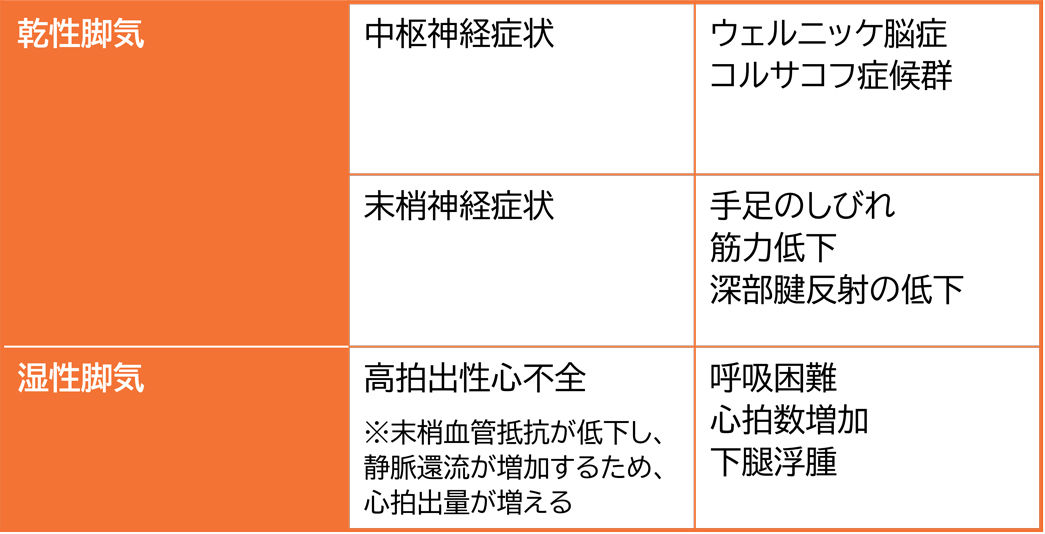

症状/身体所見(表1)

ビタミンB1欠乏症は、乾性脚気(中枢/末梢神経症状)と湿性脚気(高拍出性心不全)を引き起こします。中枢神経症状は、ウェルニッケ脳症とコルサコフ症候群です。末梢神経症状として、手足のしびれや筋力低下、深部腱反射の低下が生じます。また、ビタミンB1が欠乏すると、末梢血管抵抗が低下し、静脈還流が増加するため、心拍出量が増えて高拍出性心不全(呼吸困難、心拍数増加、下腿浮腫)となります。症例のAさんも、心拍数が120/分と頻脈でした。

表1 ビタミンB1欠乏症が引き起こす脚気

ビタミンB1はたくさんのATP(アデノシン三リン酸)を産生するクエン酸回路の補酵素です。ATPがつくられなくなると、ATPを大量に消費する脳や心臓が障害を受けます。

●ウェルニッケ脳症

リスクファクターはアルコール多飲、がん、摂食障害などです。ビタミンB1が不足する食事を摂ると、1~2週間でビタミンB1が欠乏します。

症状は

(1)意識障害(失見当識、無関心)

(2)運動失調(歩行障害)

(3)眼球運動障害(眼振、外転障害)

が3徴として有名ですが、3分の1の患者しか3徴を示しません。多くの患者は軽度の意識障害のみです1)。治療をしないとコルサコフ症候群へ移行します。

●コルサコフ症候群2)

ウェルニッケ脳症の約70%にみられます。典型的な症状があっても、診断されていないケースが多いと考えられています。アルコール多飲者に多く、症状として逆行性および前向性健忘(発症前や発症後の記憶を失うこと)、作話、幻覚があります。ビタミンB1を投与しても症状は改善しないため、前段階のウェルニッケ脳症での治療が大切です。死亡率は、治療を行わない場合は約90%、治療を行っても約20%です。

診断

血清ビタミンB1を測定することはできますが、感度と特異度は不明です。すなわち、検査が正常でもビタミンB1欠乏症の可能性があります。したがって、1~2週間にわたる食事摂取量の低下、意識障害や運動失調、眼球運動障害の症状から臨床的に診断することが大切です。

治療

エビデンスは十分ではありませんが、次の治療が推奨されています。

●乾性脚気

- ブドウ糖液を投与する前に、チアミン500mgを1日3回、3日間点滴

その後、250mgを1日1回、5日間点滴

さらにその後、100mgを1日1回、経口(症状が安定するまで)

●湿性脚気

- チアミン200mgを1日3回、点滴(症状が安定するまで)

ビタミンB12欠乏症

症状3)

疲労、精神症状(認知機能の低下、いらいら、抑うつ)、貧血、左右対称性の知覚異常、またはしびれ、歩行障害、筋力低下がみられます。

身体所見

ハンター舌炎(舌の腫れ、びらん、痛み、舌乳頭萎縮)、皮膚の色素沈着、側索障害(膝蓋腱反射亢進、バビンスキー反射陽性(母趾の背屈)、後索障害(ロンベルグ試験陽性、下肢振動覚低下)が認められます。

高齢者におけるビタミンB12欠乏症の有病率は10%以上と推定されています4)。体内貯蔵量が多いため、ビタミンB12は5~10年かけて徐々に低下します。リスク因子は、萎縮性胃炎(最も多い)、胃酸を抑える薬(プロトンポンプ阻害薬)や糖尿病治療薬(ビグアナイド薬)の長期内服、肉や魚を食べない、胃切除後です。高齢者のビタミンB12欠乏の原因で最も多いのは、胃酸や膵液の分泌障害(53%)です5),6)。

診断

血清ビタミンB12が200pg/mL未満の場合、ビタミンB12欠乏症と診断できます。血清ビタミンB12が300pg/mL以上であれば、ビタミンB12欠乏症の可能性は低いですが、測定上の問題で偽正常値や偽高値を示すことがあります。

治療

治療が遅れると不可逆性神経障害を起こします。治療は以下のとおりです。

- メコバラミン500μgを週3回、2週間、筋肉内に注射

その後、500μgを週1回、筋肉内に注射

さらにその後、500μgを月1回、筋肉内に注射

または

- メコバラミン1日1,500μgを3回に分けて経口投与

訪問時における病歴聴取/身体所見のポイント

- 認知症の症状を認めた場合、いつから発症したのか、家族や施設関係者から詳しく聴取することが大切です。

- 食生活を確認してください。肉や魚の摂取状況(ビタミンB1やビタミンB12は肉や魚に多く含まれています)や、プロトンポンプ阻害薬の長期内服の有無を確認します。

- がに股歩行(開脚歩行、図1)なら、小脳失調(ビタミンB1欠乏症)か後索障害(ビタミンB12欠乏症)を考えます。次に、両足をつけて起立させます。小脳失調なら開眼していてもふらつきます。後索障害なら閉眼させると、ふらつきがひどくなり転倒します(ロンベルグ試験陽性)。さらに、音叉を用いて内果または外果で振動覚をチェックします。5秒以下は明らかに異常です。

図1 開脚歩行

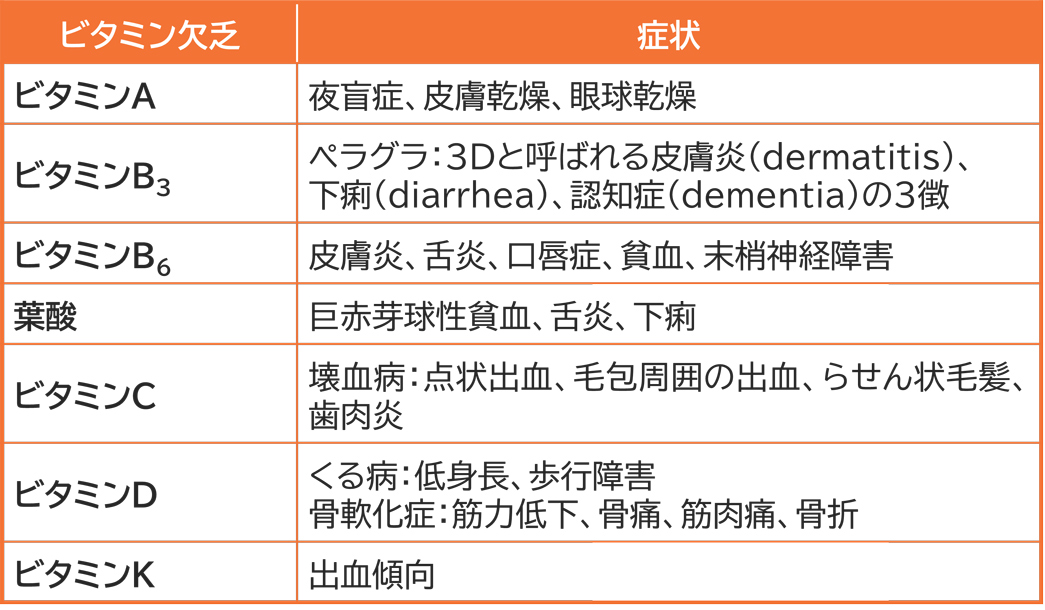

その他の代表的なビタミン欠乏とその症状を表2にまとめます。

表2 代表的なビタミン欠乏とその症状

最新トピックス

ビタミンB1欠乏症は胃腸脚気(嘔気/嘔吐、腹痛、消化不良、ひどい便秘)も起こします7),8)。嘔気/嘔吐、腹痛、消化不良、便秘は他の疾患でも起こる症状なので、鑑別診断が非常に難しいです。治療はチアミン100~1,000mgを1日1回、点滴で投与します。

| ●ビタミンB1欠乏症とビタミンB12欠乏症は非常によく見逃されています。 ●ビタミンB1欠乏によるウェルニッケ脳症の症状は、(1)意識障害(失見当識、無関心)、(2)運動失調(歩行障害)、(3)眼球運動障害(眼振、外転障害)です。 ●ビタミンB12欠乏症では、疲労、精神症状(認知機能の低下、いらいら、抑うつ)、貧血、左右対称性の知覚異常またはしびれ、歩行障害、筋力低下がみられます。 |

| 執筆:山中 克郎 福島県立医科大学会津医療センター 総合内科学講座 特任教授、諏訪中央病院 総合診療科 非常勤医師、大同病院 内科顧問  1985年 名古屋大学医学部卒業 名古屋掖済会病院、名古屋大学病院 免疫内科、バージニア・メイソン研究所、名城病院、名古屋医療センター、カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)、藤田保健衛生大学 救急総合内科 教授/救命救急センター 副センター長、諏訪中央病院 総合診療科 院長補佐、福島県立医科大学会津医療センター 総合内科学講座 教授を経て現職。 編集:株式会社照林社 |

【引用文献】

1)Hemphill JC,Smith WS,Josephson SA.Wernicke’s disease.In:Joseph L,Fauci A,Kasper D,et al.,eds.Harrison’s Principles of Internal Medicine.21st ed.McGraw Hill;2022:2273-2274.

2)Koppel BS,Weimer LH,Daras AM.Korsakoff syndrome.In:Goldman L,Cooney KA,eds.Goldman-Cecil Medicine.27th ed.Elsevier;2024:2539.

3)Hoffbrand AV.Megaloblastic anemias.In:Joseph L,Fauci A,Kasper D,et al.,eds.Harrison’s Principles of Internal Medicine.21st ed.McGraw Hill;2022:766-776.

4)Malouf M,Evans JG,Areosa Sastre A.Folic acid with or without vitamin B12 for cognition and dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003:(4):CD004514.doi.

5)髙岸勝繁:巨赤芽球性貧血(ビタミンB12、葉酸欠乏).上田剛士監修,ホスピタリストのための内科診療フローチャート 第3版,シーニュ,東京,2024:641.

6)Dali-Youcef N, Andrès E:An update on cobalamin deficiency in adults.QJM 2009;102(1):17-28.

7)Sriram K,Manzanares W,Joseph K:Thiamine in nutrition therapy.Nutr Clin Pract 2012;27(1):41-50.

8)John E,Michael E.Thiamine(Vitamin B1).In:HallTextbook of medical physiology.14th ed.Elsevier;2021:888-889.